Многие туристы считают, что за большими впечатлениями непременно нужно отправляться в большое путешествие куда-то очень далеко. Однако удивительные места есть и в центральной России, буквально в двух часах пути от Москвы. Например, в Ярославской области, где можно обнаружить и русскую Венецию, и родину создателей Голливуда, и улицы из культовых фильмов Гайдая. Корреспондентка «Ленты.ру» провела выходные на Ярославщине и рассказала, как уместить в короткое путешествие максимум впечатлений.

«А конь и в самом деле был в пальто!»

В Переславль-Залесский, первый город в классическом маршруте по Ярославщине, туристы из Москвы заглядывают часто. Город расположен сравнительно недалеко — примерно в 150 километрах от столицы — и тамошние основные достопримечательности многим хорошо известны. «Архитектурные шедевры русского церковного зодчества», как выражаются местные экскурсоводы, действительно заслуживают внимания и интереса, однако ошибочно думать, что в Переславле больше нечего посмотреть.

Чего стоит хотя бы Рыбная слобода в устье реки Трубеж — там, где она впадает в Плещеево озеро. Как и много лет назад, здесь живут рыбаки, плавают на ярко раскрашенных лодках по Трубежу и озеру, а художники (а теперь и фотографы) ездят рисовать и снимать их. Слободу даже прозвали русской Венецией.

Фото: Вероника Гудкова

В последние годы город активно развивает свои туристические возможности, причем и в частном порядке. Например, недалеко от самого древнего памятника города, Спасо-Преображенского собора, пару лет назад открылся частный музей крестьянского дизайна. С очень смешным названием «Конь в пальто».

Супруги-сооснователи музея Ольга Ягова и Глеб Городянкин выбрали это название, поскольку расположился музей на Конной улице. Ольга рассказывает туристам расхожую байку: «А конь и в самом деле был в пальто! Извозчик накинул на лошадь свой кафтан вместо попоны, чтобы не застудить, а тут и клиент — и страшно торопится. Так и поскакали, не снимая кафтана!» Под музей отведен новый дом, стилизованный под каменные палаты XVII столетия. Ольга и Глеб собрали старинные предметы крестьянского быта (прялки, сундуки, одежду) и разработали оригинальную презентацию — вполне современного уровня.

Кстати, если в Переславле захочется задержаться подольше, можно остановиться в этом самом «Коне в пальто» (в музейном особняке есть гостевые комнаты) или в глэмпинге «Александров стан» (назван в память Александра Невского, родившегося в Переславле) прямо на берегу Плещеева озера: виды на водоем на рассвете невероятные.

2500 — 3500рублей

стоит номер на двоих в хорошем отеле в Переславле-Залесском

Вообще агро- и экотуризм — одно из быстрорастущих и популярных направлений на Ярославщине. Одно из доказательств тому — экопарк «Легенды леса» вблизи Углича, владельцы которого устроили внутри целое хозяйство. Кроме кроликов и коз там живут лошади (на них можно покататься), овцы, мини-пиги, куры, индейки и даже павлин. А еще есть пасека — и не простая, а с круглогодичным видеонаблюдением. Желающие берут в аренду улей, наблюдают за работой «своих» пчел и получают на дом мед.

Экскурсия по пасеке весьма занятная: ульи разрисованы в честь владельцев или тех людей, которым кто-то решил сделать «медовый подарок». Например, на одном из пчелиных жилищ нарисован космический корабль, на другом — здание Финансового университета, а на третьем — футбольная звезда Месси.

«Была Грабиловка — стала Революционная»

Активисты развития частного туризма на Ярославщине живут и в старинном, известном с XV века селе Заозерье. Оно знакомо любителям классической русской литературы как Заболотье из «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина. Когда-то село принадлежало родителям писателя, он провел в нем детство. С колокольни главного храма села — Казанской Божией матери, возведенного некогда иждивением заозерских купцов, местная жительница указывает дома и улицы и рассказывает об их истории: «В прежние времена во-о-он та улица называлась Грабиловка, а после 1917 года она стала Революционная…»

Фото: Вероника Гудкова

Как раз на Революционной стоит «Дом со щуками» — самое известное на сегодняшний день здание Заозерья и окрестностей. Этот особнячок с мезонином и верандой, резными наличниками и балкончиками, построенный еще в 1860-е, принадлежал купчихе-бараночнице Устинье Росковой. После революции особняк национализировали, в нем была колхозная контора, а щуки — фигурные отливы водостоков — появились позже, в 1970-е, стараниями местного умельца Бородулина. Сейчас дом выкупила Алена Петухова, уроженка Заозерья: «Жалко было смотреть, как дом разрушается». Особняк будут восстанавливать — помощь обещал, говорят, даже режиссер Никита Михалков.

Большие перемены ожидают и районный центр, к которому по административной принадлежности относится Заозерье, — древний город Углич. Город очень красивый и, что называется, туристический: он еще в советские времена был обязательным пунктом остановки круизных теплоходов.

Церковь Димитрия на Крови на месте невинно убиенного царевича Дмитрия и музей в княжеских палатах знакомы многим. Некоторые даже узнают в лицо местного «боярина» — актера-экскурсовода в парчовом опашне и меховой шапке, который пугает маленьких детей суровыми вопросами и сложными загадками: «А вот скажи мне, отрок, что это будет: в липовом корытце мясо шевелится?»

Сейчас в Угличском музее открыта отдельная экспозиция исторических изразцов (как выяснилось, вариантов этой плитки в старину было великое множество), а желающие могут побывать с экскурсией на одной из первых в России ГЭС — плотина и технические здания в стиле сталинского ампира запущены в эксплуатацию в 1940 году

В городе реализуется проект «Угличский пассаж»: обещают открыть две современные гостиницы, значительно увеличить протяженность пешеходных и велодорожек и рекреационных пространств — парков и детских площадок.

«Мыша некоторые сильно пугаются»

В городе Мышкин, еще одной популярной стоянке туристических теплоходов и направлении поездок выходного дня, тоже прошла реконструкция — в частности, обновили очень красивую набережную, которая в начале лета вся золотая от одуванчиков. Как говорят местные, в их маленьком городке всего по одному — одна центральная улица, одна больница, одна машина скорой помощи, одна маршрутка, один общественный туалет. Много только музеев и, конечно, мышей.

Мыши всюду: и в сувенирных лавках в виде магнитов, и в кузнице на мастер-классе кузнеца в виде кованых фигурок, и на улицах в виде городской скульптуры, и, конечно, во Дворце мыши.

Фото: Вероника Гудкова

Перед одной из экскурсий — на мельницу, построенную богатейшим мышкинским купцом, торговцем зерном Тимофеем Чистовым — туристов даже спрашивают, не боится ли кто-то мышей. Вопрос шутливый и адресован в основном юным гостям города, потому что мыши на мельнице не живые, а игрушечные, — большие куклы в рост человека. Однако под конец экскурсии одна из них вдруг… оживает под восторженный визг маленьких путешественников. «Мыша некоторые сильно пугаются, — говорит гид. — Но большинству все же нравится».

Кроме торговли зерном, мышкинцы славились и своими лоцманами: до сооружения в советские времена плотин, Волга была куда более мелкой и порожистой, что очень затрудняло судоходство. Сейчас все проще — кроме туристических теплоходов, по реке ходят и большие паромы, на одном из которых из Мышкина можно перебраться на другой берег Волги, чтобы отправиться в еще одно старинное село — Учму.

В Учме супружеская пара активистов-краеведов — Василий Смирнов и его жена Елена — превратили обычную крестьянскую усадьбу со старинными амбарами в Музей Судьбы русской деревни. Одна часть музея посвящена судьбе местночтимого святого — Кассиана Грека, в миру византийского князя Константина Мангупского. Святой Кассиан основал Успенский Учемский монастырь, который после революции закрыли и устроили в нем лагерь для заключенных Волголаг.

Узники Волголага строили Угличскую ГЭС. После войны лагерь закрыли, храмы разрушили. Когда в начале 1950-х местные жители решили разобрать последнюю постройку монастыря — колокольню — на кирпичи, она рухнула и погребла под собой двух своих разрушителей

Жизни и судьбам местных посвящены два других зала-амбара учемского музея. Особенно интересна — с социально-антропологической точки зрения — экспозиция о судьбах советских колхозниц «Старухи о Любви». Их истории собраны профессиональными фольклористами и «проиллюстрированы» личными вещами информанток: старыми платьями, пожелтевшими семейными фотографиями, занавесками из марли, накладными косами, флакончиками из-под одеколона…

Слушать в наушниках истории учемских старух, которые они рассказывали сами под запись, одновременно увлекательно и больно: в них много труда, обид и потерь, но мало радостей. Однако красота места, где эти пожилые женщины провели всю свою жизнь, многое искупает.

«Здесь сам Гиляровский грузчиком работал»

Из Учмы, которая административно относится к Мышкинскому району, час с небольшим на машине до Рыбинска — центра соседнего района, города более крупного и в промышленном смысле развитого: второй по величине город на Ярославщине после самого Ярославля. В конце XIX века это был, как теперь говорят, транспортный хаб, перегрузочный центр Мариинской водной системы. В Рыбинске грузы (в основном зерно) перегружали с одних судов на другие, а сами суда проводили по мелкой воде. Так как этот труд не был механизирован и баржи тащили буквально вручную, город получил звание столицы бурлаков.

Фото: Вероника Гудкова

«Одна из улиц города называется Стоялой, потому что тут была «бурлацкая биржа»: бурлаки и грузчики стояли и ждали, что их наймут. Здесь сам ваш московский Гиляровский грузчиком работал», — рассказывает рыбинский гид, актер и режиссер местного театра Владимир Калюкин.

Гид «в антураже», в жилете и шляпе с высокой тульей — почти цилиндре. Он слегка переигрывает, эмоционально рассказывая о приключениях «дяди Гиляя» и богатейших рыбинских купцов, которые в одну ночь проигрывали и пропивали состояния. Но его избыточные эпитеты действительно позволяют представить себе богатых купчин с характерами героев пьес Островского.

Не забывает Владимир упомянуть и скромного рыбинского приказчика Шенкера. Его сыновья Иосиф и Николай эмигрировали в Америку, сменили имена на Джозефа и Николаса и стали всемирно известными продюсерами по фамилии Шенк — сооснователями студий 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer

Рыбинские предприниматели и городские власти вымостили улицы, выстроили множество высоких для своего времени каменных зданий, в частности, здание Хлебной биржи в неорусском стиле (в советское время там была больница, теперь — художественный музей). В городе было много магазинов, питейных и увеселительных заведений. Колорит места сохранялся еще в 1960-1970-е годы, недаром в Рыбинске снимали исторические фильмы — например, уличные сцены из «12 стульев» Леонида Гайдая.

В 1930-е, следуя плану ГОЭЛРО, в окрестностях Рыбинска построили ГЭС, и к северо-западу от города разлилось Рыбинское водохранилище — на тот момент крупнейший в мире искусственный водоем. Он изменил не только судоходство по Волге и местный климат, но и жизни людей: несколько деревень и сел просто ушли под воду. Какие-то дома владельцы разобрали и перевезли на новые места, какие-то покинули. Каменные постройки, прежде всего церкви и колокольни, взорвали, чтобы они не создавали искусственных препятствий для прохода судов.

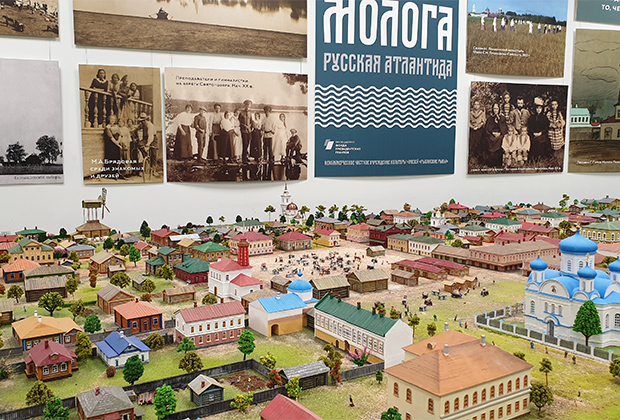

Об этой печальной истории прогресса и перемен рассказывает выставка-макет города Мологи, крупнейшего из затопленных чуть менее ста лет назад населенных пунктов. Вдохновитель экспозиции Алексей Алексашин делится, что к созданию огромного макета привлекли нескольких местных художников, но работы было так много, что пришлось обратиться за помощью к волонтерам. Идея была в том, чтобы воспроизвести затонувший город в миниатюре с максимальной точностью — вплоть до цвета стен домов. Использовали и карты, и старые фотографии, и воспоминания стариков — старожилов Мологи.

Фото: Вероника Гудкова

В Рыбинске вообще ценят старину. Реставрируют старинные здания, создали музей своего великого земляка, причисленного к лику святых флотоводца Ушакова (музей нравится детям — там устраивают для них интерактивные экскурсии). Но главное, пожалуй, достижение рыбинцев — как жителей города, так и представителей коммерческих компаний — это создание уникального музея Живой старинной вывески. Именно живой, поскольку вывески не пылятся в музее, а работают по назначению.

Идея заменить все обычные скучные рыбинские вывески на аналоги в стиле рубежа XIX-XX веков пришла музыканту и продюсеру Мите Кузнецову. Он предложил проект властям города, они оценили его туристический потенциал — и не прогадали. Посмотреть на вывески, нарисованные с соблюдением правил старинной орфографии и начертания шрифтов, в соответствии с рекламно-маркетинговыми концепциями более чем вековой давности, приезжают тысячи туристов.

«Ленина водрузили на канализационную трубу»

Последняя туристическая остановка на пути в Ярославль — город Тутаев. Странное название, в котором чудится что-то восточное, объясняется просто: имя города сменили после революции, так же, как Сергиев Посад заменили на Загорск. Изначально городов было два: на одном берегу Волги — Романов, на другом — Борисоглебск.

При Александре I их объединили в Романов-Борисоглебск. Разумеется, после 1917 года это двойное название, первая часть которого отсылала к царской фамилии, а вторая — к православным святым Борису и Глебу, новую власть устроить не могло

Город поспешно переименовали в честь красноармейца Ильи Тутаева, погибшего в этих местах в Гражданскую войну. История его гибели темна и непонятна — судя по всему, Тутаев погиб в случайной перестрелке, не совершив ничего героического, но власти очень нужен был герой именно для переименования города. Сразу же в Тутаеве появились и революционные памятники. Одним из первых — Марксу, а позже — Ленину.

Статуя Владимира Ильича, выкрашенная серебрянкой, сиротливо мала для постамента. «Не нашли материалов, чтобы возвести постамент, и Ленина водрузили на кусок канализационной трубы», — рассказывает местный гид. Судя по несоответствию размеров фигуры и диаметра цилиндрического основания, байка вполне может быть правдой.

Фото: Вероника Гудкова

Город до сих пор называется Тутаев, но местная туристическая история активно обыгрывает старые имена. На «романовской» стороне полно сувениров в виде баранки: в старое время это был местный специалитет. Об истории старого Романова-Борисоглебска рассказывают в Доме на Новинской — бывшем здании банка, а теперь музее. Местные жители особенно гордятся тем, что столы, конторки и другая обстановка, закупленная банком до революции у американской фирмы, оказалась настолько крепкой, что дожила до наших дней несмотря на интенсивную эксплуатацию в советские времена.

В Романове-Борисоглебске всегда работало много художников. Самый известный из них — Кустодиев, запечатлевший город на нескольких полотнах (самое известное — «Прогулка на Волге» 1909 года). Ценители религиозной живописи, бывая в Тутаеве, стремятся непременно осмотреть фрески выдающегося костромского иконописца XVII века Гурия Никитина в Крестовоздвиженском соборе на «романовском» берегу Волги.

Эти росписи — самые ранние из достоверно атрибутированных работ Никитина, который больше известен своими росписями Архангельского собора в Московском Кремле и совершенно невероятными фресками храма Ильи Пророка в Ярославле.

Художественная история Романова-Борисоглебска продолжается в наши дни в самых неожиданных формах. Так, Ольга Мотовилова-Комова, переехавшая в Тутаев из Переславля около 20 лет назад, активно и ярко расписывает… собственный забор. Художница работает в лубочном наивистском стиле, обыгрывая пословицы, поговорки и городские легенды. На ее «полотне» много овец: дело в том, что наряду с баранками Романов-Борисоглебск славился производством овчины.

Чтобы завершить осмотр города, нужно перебраться на другой берег Волги. Мост далеко, поэтому за небольшие деньги туристов перевозят через реку на моторных лодках — так быстро, что дух захватывает. На «борисоглебской» стороне в Воскресенском соборе обретается одна из самых популярных у российских паломников святыня — гигантский (высотой три метра) образ Спаса Всемилостивого. Под иконой верующие «пронимаются», то есть в знак смирения проползают на коленях по специальному проходу.

«Флоренция русского севера»

Путешествие по Ярославщине логично завершается в столице области — самом Ярославле, который из-за богатого культурного наследия даже прозвали Флоренцией русского севера. Его самые популярные исторические достопримечательности во главе с храмом Ильи Пророка и узорчатым, затейливым краснокирпичным храмом Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры многим хорошо знакомы. Но всегда можно обнаружить что-то новое и интересное.

В Советском переулке, недалеко от набережной, не так давно открылся, но уже полюбился туристам, особенно юным, шоу-макет «Золотое кольцо». В отличие от мемориального макета Мологи в Рыбинске, эта затея — веселая и развлекательная. На гигантской диораме разместились узнаваемые участки 13 городов Золотого кольца — собственно Ярославль, Сергиев Посад, Рыбинск, Кострома, Ростов Великий, Суздаль, Владимир и другие.

По дорогам бегут крошечные машинки, по рельсам — поезда, в церквях звонят колокола, на реке горит теплоход, и его тут же быстро тушат. Время от времени на диораме наступает ночь, потом — снова утро. В одном углу, где Кострома, — зима (там тоже горит, но дом, а не теплоход, и его тоже успешно тушат), в другом — лето.

Не менее увлекательным, особенно для театралов, становится путешествие за кулисы ярославского академического театра драмы имени Федора Волкова — основоположника русского театрального искусства. В здании театра все напоминает об этом замечательном артисте и режиссере — от его портрета в фойе до барельефов по мотивам празднеств, которые он ставил для императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: Вероника Гудкова

Во время экскурсии по закулисью можно увидеть мастерские, где шьют и отделывают театральные костюмы, музей с макетами прежних постановок и личными вещами артистов, понаблюдать за репетициями и монтажом декораций.

Например, к спектаклю «Циолковский» сценариста и режиссера Бориса Павловича, дважды лауреата «Золотой Маски», на сцену вытаскивают гигантскую, едва ли не в натуральную величину стеклянную кремлевскую звезду. Завершающий пункт путешествия — осмотр поворотного механизма под сценой, темного и таинственного, как еще одна декорация.

Театр напоминает и экскурсия по фабрике «Красный Перекоп», основанной в конце XVIII века как мануфактура купца Затрапезнова, в советское время — одно из крупнейших текстильных предприятий СССР и мира. На этом комбинате начинала свою карьеру первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В те годы на фабрике, где работали тысячи людей, в общежитиях для рабочих (бывших фабричных казармах), парке и заводском клубе бурлила жизнь. Сейчас общежития заброшены, немалая часть цехов комбината опустела, и об ударном труде и активном отдыхе «фабричных» остались одни воспоминания.

Воспоминания работников фабрики записала культуролог Юлия Кривцова. По мотивам этих историй она и ее коллеги создали аудиоэкскурсию с осмотром района бывших казарм и мистически-впечатляющий полуторачасовой аудиоспектакль-квест «Радио Фабрика» с экскурсией по пустым в выходные дни цехам комбината. Экскурсовода нет, сопровождающий группу гид не произносит ни единого слова, жестами указывая дорогу, а с экскурсантами говорит голос в наушниках

Когда снимаешь наушники в конце экскурсии, приходит очень четкое понимание, что человек, каким бы сложным и трудным ни был его путь — путь флотоводца или святого подвижника, иконописца или зодчего, кузнеца или ткачихи, актера или крестьянки — вполне способен сам строить свою жизнь. И не только жизнь, но и дома, церкви, фабрики, корабли и памятники. Как ни напыщенно звучит, но именно эта убежденность в созидательной силе соотечественников остается главным впечатлением от путешествия по Ярославщине.